- vielen dank

-

Vielen Dank

Ich möchte mich bei allen herzlich bedanken, die mir ihre Texte zur Verfügung stellten. Dabei handelt es sich um Beiträge von Kollegen und Freunden zu meinen Plakatausstellungen. Diese geben interessante Zusatzinformationen über Arbeitsweise und Techniken, Bedeutung und Wirkungsweisen gebrauchsgrafischer Erzeugnisse.

Ich möchte mich bei allen herzlich bedanken, die mir ihre Texte zur Verfügung stellten. Dabei handelt es sich um Beiträge von Kollegen und Freunden zu meinen Plakatausstellungen. Diese geben interessante Zusatzinformationen über Arbeitsweise und Techniken, Bedeutung und Wirkungsweisen gebrauchsgrafischer Erzeugnisse.

- Friedrich Dieckmann

-

DRESCHERS ANSCHLÄGE

Wenn ein unkundiger, aber interessierter Besucher aus entlegener Weltgegend in die beiden Deutsch-Länder käme, die zusammen jenen sonderbaren Pleonasmus, das Deutsch-Deutsch-Land, bilden und wollte sich mit einem Blick über die Verschiedenheit von Lebensformen und Daseinsorganisation ins Bild setzen, so brauchte er nur Anschläge in Betracht zu ziehen. Er fände die Freiflächen des einen Landes — an Straßen, in Bahnhöfen, an Hauswänden — mit Riesenbildern bedeckt, die Gifte aller Art — Alkohol, Nikotin, CO-Erzeuger — mit Bildsignalen der Lebensverlockung ausstatten, Genrebildern von sorgfältig geschönter Art: lachende Menschen von paradiesischer Genussfähigkeit, durch die Einnahme (oder den Ausstoß) von Schadstoffen strahlend zu sich selbst gebracht. In dem anderen Land fände er sich per Anschlag auf Ausstellungen, Filme, Theatervorstellungen, Konzerte verwiesen und müsste den Schritt dazu anhalten: hier gibt es noch jene dicken, rundum beklebten Straßensäulen, die der interessierte Passant gehend zu umkreisen hat, um in den Vollbesitz ihrer Hinweise zu gelangen.

Wenn ein unkundiger, aber interessierter Besucher aus entlegener Weltgegend in die beiden Deutsch-Länder käme, die zusammen jenen sonderbaren Pleonasmus, das Deutsch-Deutsch-Land, bilden und wollte sich mit einem Blick über die Verschiedenheit von Lebensformen und Daseinsorganisation ins Bild setzen, so brauchte er nur Anschläge in Betracht zu ziehen. Er fände die Freiflächen des einen Landes — an Straßen, in Bahnhöfen, an Hauswänden — mit Riesenbildern bedeckt, die Gifte aller Art — Alkohol, Nikotin, CO-Erzeuger — mit Bildsignalen der Lebensverlockung ausstatten, Genrebildern von sorgfältig geschönter Art: lachende Menschen von paradiesischer Genussfähigkeit, durch die Einnahme (oder den Ausstoß) von Schadstoffen strahlend zu sich selbst gebracht. In dem anderen Land fände er sich per Anschlag auf Ausstellungen, Filme, Theatervorstellungen, Konzerte verwiesen und müsste den Schritt dazu anhalten: hier gibt es noch jene dicken, rundum beklebten Straßensäulen, die der interessierte Passant gehend zu umkreisen hat, um in den Vollbesitz ihrer Hinweise zu gelangen.

Was würde der Gast aus der Ferne aus solchen Anblicken schließen? „Hier trügt alles”, rief jener ebenso witzige wie tonmächtige Komponist aus, der sich, aus dem Exil zurückkehrend, Ende der vierziger Jahre in Berlin (DDR) niederließ, „nur nicht der Schein!” Welchem Anschein hätte unser Besucher zu trauen? Dass der Bundesbürger sich vor allem an Giften und der der DDR sich vorwiegend an Kultur ergötzt? Dass, umgekehrt, der DDR-Deutsche giftabweisend und der Bundes-Deutsche kulturfern lebt? Dass die von dem einen, größeren Land bevorzugte Bildweise eine Abbildhaftigkeit sei, die nur gelten lasse, was sich dem Blick unmittelbar erschließt und dabei die Merkmale eines überströmenden Optimismus, ansteckender Heiterkeit, unbedingter Lebensgewissheit trägt? Während in dem anderen, kleineren Land ein Hang zur Zeichenhaftigkeit, zum malerisch reizvollen, spielerisch verschlüsselten Symbol oder aber zur deutlich bekennenden, klar anzeigenden Schrift-Rede vorherrsche? Wie bringen wir, wider den Schein, der nicht trügt, unserem scharfblickenden, aber unkundigen Fremden bei, was Sache ist und wo sie liegt? Wir müssen ihm klarmachen: die DDR ist der Idealstaat nicht, als den seine Anschläge ihn vermuten lassen. Gifte — aus Flaschen, Papierröllchen, Auspuffrohren — gibt es auch hier. Es gibt genug, und mehr als genug, zu rauchen und zu trinken, allerdings: es darf (obwohl der Staat gut daran verdient) nicht dafür geworben werden. Darf auch für die Auspufferzeuger nicht geworben werden, an denen der Staat noch besser verdient? Hier dürfte man werben, wenn man werben müsste, aber man muss nicht, dieses Land begünstigt alle Erzeuger: vieles verkauft sich von selbst.

Ob nicht dürfen oder nicht müssen in Dingen Reklame: für Kultur jedenfalls wird immer geworben. Die Nachfragegesellschaft zeigt sich hier als Angebotsgesellschaft, Kultur-Anschläge beherrschen ihre Plakatlandschaft. Das schafft für den Graphiker, der sich diesem Feld verschrieben hat, eine besondere Lage. Weder in der Realität des Straßenbilds noch ästhetisch, im Einsatz seiner Mittel, tritt er gegen jene Lockbilder einer überschäumenden Warenwelt an, in denen der Überfluss mit den Fangleinen der Suggestion nach marktpsychologisch bestimmten Kategorien Jagd auf Käufer macht. Nicht als Kundenfänger, sondern als Informant darf sich der Kultur-Werber fühlen, er muss nicht mit Bildverführern gehen (oder eine anders von ihnen abhängige Kontrastposition aufbauen), sondern bewegt sich mit Gelassenheit unter seinesgleichen. Vor diesem Hintergrund erst wird die Selbstverständlichkeit und Angelegentlichkeit verständlich, mit der Karl-Heinz Drescher eine Plakatweise behauptet, die — in einer von tele-pathischer Bildüberflutung hier wie dort gezeichneten Zivilisation auf den Buchstaben setzt, indem sie ihn anziehend, deutlich, bedeutend zu machen sucht: das Schriftplakat. Nämlich das reine, allenfalls mit einer Vignette versetzte Schriftplakat, das in großen Lettern ausruft, worum es geht: Titel, Charakter, Ort, Zeit der Veranstaltung — Plakat in einer fundamentalen, unangefochtenen Gestalt: eine Informationsofferte. Wie Drescher mit diesen Lettern spielt, ohne ihnen die Kraft, die Klarheit der Aussage zu nehmen, wie er sie rhythmisch durchbildet, mit Balken und Sternchen, Gegenschriften und Bildzeichen versetzt, nicht im Sinn artifizieller Auflösung, sondern darauf bedacht, lapidar zu bleiben, und das heißt: dem fragilen Medium des Papiers etwas von der Wucht, der Dauerhaftigkeit der gemeißelten Inschrift zu geben — davon gibt es Beispiele aus einer zweieinhalb Jahrzehnte umfassenden Arbeit.

Wenn Drescher, der Typo-Graphiker, sich — im Sinn der Vermittlung, der Energieübertragung — an jener klassischen Zeit der Inschrift gebildet hat, die in Antiqua-Zeit ihre Anschläge als Einschläge in Stein- und Metallflächen grub, so rekurriert Drescher, der Zeichner, auf den Holzschnitt und findet sich manchmal vor einem Dilemma, das aus dem Konflikt von Technik und Ästhetik hervorgeht, aus der Berufung des schneidenden Bildverfahrens mit Kräften der Zeichenfeder. Das Problem ist behoben, wenn er, statt Holzschnitte zu zeichnen, Papierschnitte über das Blatt breitet wie in der ersten seiner beiden „Turandot“-Affichen. In der Einheit von Form und Gehalt, Idee und Instrument ist dies eine seiner einprägsamsten Arbeiten: das in sich verschränkte Doppelbild des Intellektuellen (Tui, das ist: Tellekt-Uell-In, war Brechts Kunstname dafür) zwischen sich-Recken und sich-Bücken, zwischen Allwissenheit und Beflissenheit — konstitutives Auseinanderfallen von Dienst und Verkündung in dem Zwiespalt unvereinbarer Gesten. Anders nachhaltig kommen Sinn und Form in dem Plakat zu den „Physikern” zueinander, das, aus Escherscher Sphäre schöpfend, das Zeichen einer ebenso markanten wie ambivalenten Dreieinigkeit vor das Rasterbild des gestirnten Himmels setzt. Das zielt auf die drei verlorenen Forscher des Dürrenmattschen Stückes; es wächst sich, mit seinen Anklängen an sakrale Trinität und das Symbol jenes alten Intellektuellen-Ordens, die Freimaurer-Kelle, zu einem sinnfälligen Zeit-Zeichen aus.

Schon in den Anfängen seiner Plakatarbeit für das Berliner Ensemble, die 1962 mit einem Schrift-Bild zu den „Tagen der Commune” einsetzt, das die Affichen der historischen Commune beruft, hat Drescher gern in die Bildkiste des Theaterphotographen gegriffen, die sich — ein plakattechnischer Nachteil — immer erst kurz vor der Premiere mit gültigen Aufnahmen füllt. Dann steht die Aufführung an der Litfaßsäule unmittelbar für sich selbst ein — das Verfahren, kein gängiges in der Geschichte des deutschen Theaterplakats, aber an Brechts Bühne früh zur Geltung gebracht, kommt der Lust am Sachlichen, Unverblümten, Dokumentarisch-Direkten entgegen, die diesen Graphiker umtreibt (und oft lange umtreibt, ehe die Lösung von allem Beiwerk gereinigt ist). Versteht sich: er inszeniert das Foto, das seine Ansprüche erfüllt, und tut es mit derselben Vielseitigkeit, die seine Arbeit mit Schriften bestimmt. Da erscheint das Bühnen-Bild im einen Fall als Weltausschnitt, ins Globale erweitert; in einem andern legt sich der umrahmende Fond guckkastengleich, als ein schwerer Bühnenportal, um den Courage-Wagen und lässt die Heldin in jene Aussichtslosigkeit entschwinden, die das Stück ihr bereitet. Foto-Figurinen, von Textbändern gekreuzt, treten auf schwarzem Grund einander gegenüber und kündigen an, dass aus der Intellektuellensatire von 1973 ein Familiendrama geworden ist; eine Foto-Collage mischt die Ingredienzien von Brechts „Galilei” zu einer Zeichenversammlung, die mit einer Ordnung, die die Verwirrung um so fühlbarer macht, das ganze große Beziehungsfeld von den Fallversuchen bis zur Atombombe aufspannt. Hier herrscht nicht (sie herrscht nur einmal) die penetrante Süffigkeit des allbeherrschenden Farbfotos — hier ist das Töne-Spektrum zwischen Schwarz und Weiß in seine alten Rechte eingesetzt und zeigt sich in einer Welt aufgeputschter Bildreize mit einem ganz eigenen Reiz, dem der Einfachheit.

In später Kooperation mit einem Alt-Augsburger Photographen, der den jungen Brecht einst vor seine Kamera setzte, hat Drescher jüngsthin ein Theaterzeichen von sonderlicher Prägnanz geschaffen. Zu „Fatzer”, dem Krisenstück des Dreißigjährigen, um das das Theater des Klassikers lange einen Bogen machte, versieht der Plakatbildner den von einem martialischen Mantel gehaltenen Autor mit dem Gesichtsbalken einer Anonymität, die mißrät — und trifft damit ins Schwarze dessen, für das zu werben er auszieht: ein Stück, einen Dichter, eine Aufführung. Ins Schwarze treffen: Drescher tut es mit Sinnbildern, er tut es mit Lettern, diesem Ursprünglich-Schwarzen, das er mit Kraft und Zartsinn handhabt — Plakatkunst für Alphabeten.Nachschrift 2006

Dieser Text, 1988 geschrieben für eine Ausstellung Karl Heinz Dreschers im Rheinischen Landesmuseum in Bonn, ist zwanzig Jahre alt; in der Zeit hat sich einiges geändert. Friedel Drautzburg, der den Plakatgraphiker und seinen Kommentator damals in Gästezimmern oberhalb seiner berühmten Bonner Gastwirtschaft beherbergte und Anfang der neunziger Jahre die alte Bundeshauptstadt heftig gegen die Hauptstadt des vereinigten Deutschlands verteidigte, hat längst am Spreeufer reüssiert, mit einer „Ständigen Vertretung“ der Rheinländer, die übereck zwischen dem Deutschen Theater und dem Theater am Schiffbauerdamm liegt. Die Plakatlandschaft, deren Verschiedenheit der Kommentar von 1988 auf den Punkt brachte, hat sich, das östliche Deutschland betreffend, wesentlich verändert; jener Typus des Kulturplakats, den eine Crew exzellenter Graphiker in der DDR auf eine Höhe gebracht hatte, die an lang zurückliegende Blütezeiten anknüpfte, ist faktisch verschwunden. Das Warenplakat beherrscht die Szene und tut es zumeist in jener gigantomanen Gestalt, die für den Fernblick aus dem Automobil bestimmt ist; auch auf diesem Feld hat das graphische Niveau im Lauf von anderthalb Jahrzehnten stark nachgelassen. Selten genug haben Volker Pfüller oder Helmut Brade, um nur zwei Protagonisten des alten DDR-Plakats zu nennen, in den letzten Jahren noch Premierenaffichen entwerfen können; ein Genre erlischt, und seine Hervorbringungen haben ihren Ort nicht mehr an den spärlicher werdenden Litfaßsäulen, sondern in den Schubladen der Museen und Archive.

Karl-Heinz Drescher hat seine Arbeit am Berliner Ensemble bis in das Jahr 1999 weitergeführt, als eine neue Intendanz das Theater am Schiffbauerdamm übernahm. Mit dreiundsechzig Jahren nahm er Abschied von der aktiven Arbeit und widmete sich fortan nicht nur zahlreichen Ausstellungen, die in Ost und West ein Wirken von einzigartiger Kontinuität dokumentierten, sondern ging auch daran, Erinnerungen an die Umstände und Begebenheiten seiner Arbeit aufzuschreiben. 2006 ist daraus ein ebenso lustiges wie informatives Büchlein entstanden: „Pinselknecht bei Brecht“ lautet der Understatement-Titel.*

Was anno ‘87 für das rheinische Publikum über „Dreschers Anschläge“ zu notieren war, ließ sich fünf Jahre später anhand eines großen Bildbands überprüfen, der die Plakate des Berliner Ensembles von dessen Gründung bis zu dem Schicksalsjahr 1989 in Bild und Text vorstellte.** Drescher ist sich und seinen graphischen Mitteln treu geblieben auch in der neuen Welt mit ihren besonderen Werbeanforderungen; so gilt das damals Gesagte auch für seine auf das Jahr 1989 folgenden Arbeiten, die hier erstmals vorgestellt wurden, zugleich mit manch älterer Schöpfung, die in dem größeren Band keinen Platz finden konnte, seinen Plakaten für die Deutsche Staatsoper etwa oder seine Umschlaggestaltungen für Schallplatten und Bücher. In einer Zeit, in der graphische Werbung immer mehr als Reizausschüttung mit möglichst trivialen, darum auch zunehmend unwirksamen Mitteln praktiziert wird, mögen die Drescherschen Arbeiten in ihrer Schlichtheit, Knappheit, Konzentration, in ihrem Vertrauen auf die Schrift, und das heißt zugleich: auf das unabgelenkte Informationsbedürfnis des Betrachters, eine balsamische, womöglich therapeutische Wirkung entfalten, Reservate durchdachter Simplizität in dem wuchernden Urwald des nackten Überflusses. - Helmut Brade

-

ICH KENNE DRESCHER

Ich kenne Karl-Heinz Drescher seit tatsächlich 46 Jahren. Damals waren wir Studenten in der Grafikklasse von Professor Walter Funkat am Institut für künstlerische Werkgestaltung Burg Giebichenstein in Halle bei der Hochschule für Bildende und Angewandte Kunst Berlin, später Hochschule für Industrielle Formgestaltung Halle, Burg Giebichenstein, heute Hochschule für Kunst und Design, und hatten nur vage Vorstellungen von unserer Zukunft, von einem Berufsleben, vielleicht sogar von Berufung, Erfolg und Geld. Wir waren halbe Kinder, die ein schönes großzügiges Kunststudium mit der üblichen verantwortungslosen Leichtigkeit absolvierten. Immerhin hatten wir Interessen: Wir hörten Jazzmusik, liebten alte und neue Filme, die man im halleschen Filmklub und besonders auch in Leipzig sehen konnte. Wir fuhren zu jeder Gelegenheit nach Berlin – Ostberlin/Westberlin – um uns Ausstellungen anzusehen und um ins Theater zu gehen. Dieses, unser waches Interesse am kulturellen Leben mit allem Für und Wider nächtlicher Diskussionen hat Grundlagen gelegt, die lebensbestimmend wurden. Bei Karl-Heinz hatte das entscheidende Folgen.

Ich kenne Karl-Heinz Drescher seit tatsächlich 46 Jahren. Damals waren wir Studenten in der Grafikklasse von Professor Walter Funkat am Institut für künstlerische Werkgestaltung Burg Giebichenstein in Halle bei der Hochschule für Bildende und Angewandte Kunst Berlin, später Hochschule für Industrielle Formgestaltung Halle, Burg Giebichenstein, heute Hochschule für Kunst und Design, und hatten nur vage Vorstellungen von unserer Zukunft, von einem Berufsleben, vielleicht sogar von Berufung, Erfolg und Geld. Wir waren halbe Kinder, die ein schönes großzügiges Kunststudium mit der üblichen verantwortungslosen Leichtigkeit absolvierten. Immerhin hatten wir Interessen: Wir hörten Jazzmusik, liebten alte und neue Filme, die man im halleschen Filmklub und besonders auch in Leipzig sehen konnte. Wir fuhren zu jeder Gelegenheit nach Berlin – Ostberlin/Westberlin – um uns Ausstellungen anzusehen und um ins Theater zu gehen. Dieses, unser waches Interesse am kulturellen Leben mit allem Für und Wider nächtlicher Diskussionen hat Grundlagen gelegt, die lebensbestimmend wurden. Bei Karl-Heinz hatte das entscheidende Folgen.

Damals war Berlin theaterbesessen, Aufführungen entstanden in direkter Auseinandersetzung mit gesellschaftlichen und politischen Problemen, es war kritisch, fortschrittlich und lebendig. Ost- und Westberlin waren dialektisch verzahnt, es gab einen regen, wenn auch zuweilen unerwünschten Austausch. Und es gab einen fast heiligen Ort, das Berliner Ensemble. Das war damals auf seinem Höhepunkt, Brechts Persönlichkeit war noch ganz lebendig, seine Inszenierungen waren noch zu sehen, und die ehrgeizige Fortführung seines Theaterstils, des epischen Theaters, durch seine Schüler feierte Triumphe.

Das Leben und die Arbeit von Karl-Heinz bestimmten zwei Daten, obwohl er selber damit gar nichts zu tun hatte: 1961 der Bau der Berliner Mauer und 1989 die so genannte Wende mit dem Fall der Mauer.

Das erste Ereignis machte ihn zum Grafiker des Berliner Ensembles. Er war dort bekannt, er hatte für seine Diplomarbeit Kontakte aufgenommen. Sein Interesse blieb in Erinnerung und als ein neuer Grafiker gebraucht wurde, wandte man sich, einem von Brecht geschätzten Verfahren folgend, an die Quellen unverbrauchten Schöpfertums in die „Provinz”. Ein anderer großer Theatermann des Berliner Ensembles, der Schöpfer von Theatermasken, laufenden Hühnern und Theaterkühen kam auch daher, auch übrigens wie Drescher aus Thüringen.

Das zweite Ereignis entzog nicht nur Drescher in gewisser Weise den Boden unter den Füßen. Für alle diejenigen, die ihr Leben lang mit Anstrengung und Hoffnung für eine bessere Welt gekämpft hatten wurde der Wandel aller Werte zu einem schwer verkraftbaren Lebensproblem.

Ernst Bloch hat genau formuliert, was das Motiv für die Arbeit vieler Menschen war, die unter bedenklichen Umständen immer wieder versucht haben, mit Kunst gesellschaftliche Zusammenhänge erhellend zu analysieren und zu verändern. „Hoffnung ist eben nicht Optimismus. Es ist nicht die Überzeugung, dass etwas gut ausgeht, sondern die Gewissheit, dass etwas Sinn hat — ohne Rücksicht darauf, wie es ausgeht.“

Karl-Heinz kam in Berlin in eine Welt, die sofort alle seine Kraft forderte. Er kam in einen Theaterbetrieb, dessen künstlerische Form zu diesem Zeitpunkt bereits weitgehend abgesteckt war. Brechts Lieblingsfarbe war eben grau, das hatte er mit bescheidener Klarheit gesagt und Karl-Heinz‘ Lieblingsfarbe wurde das nun auch. Ich will damit nur sagen, hier gab es ein einzigartiges Tätigkeitsfeld, sehr viel Arbeit, sehr schöne Arbeit aber mit deutlichen Vorgaben.

Ich habe Karl-Heinz oft besucht in seinem Atelier am Schiffbauerdamm. Der riesige Tisch war eine Landschaft der Bücherberge, ihm gegenüber saß ein gelehrter Dramaturg, ununterbrochen kamen berühmte Persönlichkeiten mit exzentrischen Wünschen, das Telefon rief zu Sitzungen oder in Druckereien. Das alles dirigierte Karl-Heinz mit freundlicher Ruhe. Während wir in Halle mit drittrangigen Ausführungsarbeiten auf Messen Geld verdienten, hatte unser Mitstudent im Rahmen komplizierter Aufgabenstellungen und organisatorischer Zwänge zu einem eigenen künstlerischen Stil gefunden, der für 30 Jahre das Gesicht eines hauptstädtischen Theaters prägen sollte. Das gab zu denken!

Es war vieles schwierig. Die Druckereien mussten mit Samthandschuhen angefasst werden, wenn man die Gnade, Kunde sein zu dürfen, nicht verscherzen wollte. Man hat es schon fast vergessen, es gab keine Kopierer, geschweige denn Computer, die wurden gerade erst erfunden. Schere und Kleber waren die Handwerkszeuge des Grafikers, Layouts wurden Seite für Seite geklebt, Überschriften und Plakate Buchstabe für Buchstabe zusammen gebastelt, mit Deckweiß korrigiert, als Negativ retuschiert, wie auch die Fotos und zeichnerischen Details. Drescher und wir Älteren alle, haben nicht nur erlebt wie sich Inhalte verändert haben. Er sah auch in der eigentlich kurzen Zeit seiner Arbeit als Grafiker die totale Veränderung des Berufsbildes einer ganzen Branche; mit manchen Vorteilen, aber auch mit dem Verschwinden ganzer Berufe, die von wunderbaren individuellen Fähigkeiten bestimmt waren.

Alles wurde besser und teurer. Es wechselte in die Ateliers geschickter Gerätekünstler, die in Sekundenschnelle Jahrhunderte Typographiegeschichte als Material ausschlachten können und alle Möglichkeiten haben, blaue Himmel zu schaffen, Personen im Windeseile verschwinden zu lassen und unwirkliche Welten zu schaffen, die nun Realität wurden.

Die Arbeit am Berliner Ensemble beschränkte sich nicht auf Grafik. Drescher stand auch auf der Bühne als Kleindarsteller oder Statist. Er kannte auf diese Weise genau, wofür er Werbung machte. Viele Auslandsgastspiele waren mit einer Ausstellung verknüpft. Oft fuhr er mit dem technischen Direktor voraus. Ich weiß nicht, wo er überall war, aber immer mal kam eine Postkarte nach Halle, aus Kairo, Tbilissi, Beirut, Venedig, Paris, Sofia, Rom oder Lucca, Orte, von denen wir nur träumen konnten. Für ihn war es Arbeit mit Schwierigkeiten und Freude. Er heiratete ja schließlich eine Venezianerin!

Über die Plakate selber und die vielen Drucksachen möchte ich nicht sprechen, sie sind ja hier in der Ausstellung da und reden für sich. Nur soviel möchte ich anmerken, dass ein oberflächlicher Blick, wie ihn unsere Epoche so sehr liebt, ihnen nicht gerecht werden kann. Wenn man nur ein einziges Programmheft und das dazugehörige Plakat, zum Beispiel zu Brechts „Leben des Galilei” genau betrachtet, wird man erkennen, dass hier vom Grafiker ein elementares politisches Anliegen umgesetzt ist, das im weitesten Sinne unser ganzes Leben betrifft.

Die Schönheit des menschlichen Forschergeistes einerseits und die Gefahren, die erwachsen, wenn kriminelle Politik ihre Erkenntnisse gebraucht, sind mit beklemmender Deutlichkeit in Beziehung gebracht und auf feine Weise informierendes und werbendes Beiwerk zur Inszenierung.

Ich rufe also auf zu genauer Betrachtung. Diese Ausstellung erinnert uns mit eindringlicher Deutlichkeit an Positionen, die uns im Spaß an der Freude immer mehr verloren gehen. Ich wünsche mir sehr, dass eine neue Generation, vielleicht mit ganz anderen Mitteln gedanklich an eine Epoche anknüpft, die sehr wohl wusste, dass die Welt nur weiterleben wird, wenn sie sich verändern kann. Drescher ist tätiger Zeitzeuge dieser Epoche durch sein beeindruckendes grafisches Werk.

Helmut Brade

Eisenach, 18. Oktober 2003

- Volker Pfüller

-

KURZ UND BÜNDIG

Karl-Heinz Drescher war 37 Jahre am Berliner Ensemble beschäftigt, als Hausgrafiker. Ich finde immer das Wort klingt so gemütlich, so als ob da einer am Ofen sitzt und schnurrt. Das ist aber überhaupt nicht so und ist nie so gewesen, ich weiß das.

Karl-Heinz Drescher war 37 Jahre am Berliner Ensemble beschäftigt, als Hausgrafiker. Ich finde immer das Wort klingt so gemütlich, so als ob da einer am Ofen sitzt und schnurrt. Das ist aber überhaupt nicht so und ist nie so gewesen, ich weiß das.

All die Jahre war er rastlos tätig, nicht nur als Plakatgestalter, sondern auch als Programmheftmacher, Ausstellungsgestalter, Hersteller, Redakteur, Spezialist für Öffentlichkeitsarbeit, und auf der Bühne als Komparse. Er hat als junger Mann die starke Tradition des Hauses einfühlsam weitergeführt und später manches umkrempeln helfen und selbst den Stil der BE-Werbung deutlich mitgeprägt. Im Berliner Ensemble wurde kollektiv konzipiert, und das hat Drescher auch als seine Sache verstanden.

Karl-Heinz Drescher hat über 400 Plakate geschaffen, davon die Hälfte für das Berliner Ensemble. Und die andere Hälfte? Ja, da hat der Hausgrafiker oft auch den Hof, den Garten und die angrenzenden Felder der Domäne „Berliner Ensemble“ bestellt. Plakate für Lesungen und Liederabende von Schauspielern, Werbung für Schallplatten und Ausstellungen: Wenn es um Brecht, seine Interpreten und Mitarbeiter ging, landeten die meisten Aufträge natürlicherweise bei Drescher.

Solche leistungsfähigen Ein-Mann-Unternehmen sind heute sehr selten. Auffallend sind drei Hauptlinien seines Plakatschaffens: Erstens die Schriftplakate. Hier hat er frappierende Entdeckungen gemacht. Alte Holzschriften, die in einer Druckerei fast vergessen schlummerten, wurden aufgeweckt und mussten fürs BE ganz neue Pflichten übernehmen. Hier haben andere Autoren über Drescher sehr richtig vom „ins Schwarze treffen“ und von „Schwarzer Kunst“ gesprochen. Zweitens die Fotoplakate. Sie sind eine äußerst interessante Facette seines Schaffens. Hier hat er, anders als viele Grafik-Designer, auf gestalterischen Ehrgeiz verzichtet und mit einem Minimum an Kunst und großer Demut vor dem Dokument gearbeitet. Mit visionärer Klarheit hat er hier Bildtatsachen, die kaum bekannt waren, ans Licht befördert, um plötzlich zu gewaltigen Metaphern für Brecht und sein Werk zu werden. Drittens die zeichnerischen Plakate. Sie sind von ganz besonderer Art. Auf den ersten Blick etwas schwerfällig und unbeholfen sind sie ein raffiniertes Spiel mit vulgären Formen. Sie lösen alles ein, was sie sollen, sie wirken stenogrammartig, bodenständig und lapidar. Seine Zeichnungen sind seinem Typografieverständnis verwandt. In den zeichnerischen Plakaten für eigene Ausstellungen stellt sich ein drastischer Humor ein. Man kann kaum fassen, dass so derbe Plakate so heiter sein können.

Insgesamt möchte ich sagen, dass Dreschers Plakatkunst keine Schnörkel und keinen Schnickschnack kennt. Wer eine deutliche Sprache liebt, wird von Karl-Heinz Drescher bestens bedient. Ohne viele Umstände geht er zu Werke. Was aber als reine Unbekümmertheit erscheint, wird mit deutscher Handwerker-Gründlichkeit vorbereitet, in allen ihm denkbaren Möglichkeiten ausprobiert, oft mit großen Zweifeln und Skrupeln. Die ausgewählte Lösung ist dann ohne alle Zaghaftigkeit. Mir gefällt die Natürlichkeit und Volkstümlichkeit seiner Arbeiten: Die einfachen Zitate von Eddi Fischers Theatertieren, die kräftigen Lettern der Plakate „Simplex Deutsch“, „Woyzeck“ und „Die heilige Johanna der Schlachthöfe“, die harten Schwarz-Weiß Zeichnungen auf seinen eigenen Ausstellungsplakaten mit der immer wiederkehrenden Dreieckskomposition. Karl-Heinz Drescher ist überhaupt ein Mann der Variationskunst. Für so manche Plakatreihe hat er eine einprägsame Grundidee gefunden, die in verschiedenen Farben und mit stets neuen Details ewig jung zu bleiben scheint. Das kann wohl nur ein treuer Mensch, und er hielt diese Treue ebenso guten Plakattraditionen wie seinem Hause, dem „Berliner Ensemble“.

In unscheinbaren Gegenden der Gebrauchsgrafik hat er Schätze gehoben, die vergessen waren, und die kaum ein anderer dort gesucht hätte. Dass diese Entdeckungen von großer Einfachheit und Klarheit heute zum festen Bestand der Plakatkunst gehören, verdanken wir seinem Talent und hartnäckigem Fleiß.

Volker Pfüller

- Gerhard Oschatz

-

KARL-HEINZ DRESCHER

Karl-Heinz Drescher arbeitet seit 25 Jahren am Berliner Ensemble — das klingt nach Galeere! Aber was diesen Mann an dieses Haus bindet, scheint keine Kette und noch weniger eine Strafe zu sein.

Karl-Heinz Drescher arbeitet seit 25 Jahren am Berliner Ensemble — das klingt nach Galeere! Aber was diesen Mann an dieses Haus bindet, scheint keine Kette und noch weniger eine Strafe zu sein.

Die Leute vom BE haben sich eben nicht nur auf der Bühne mit den Mühen der Ebene auseinandergesetzt, sondern auch daran gedacht, dass in dieser Ebene Litfaßsäulen stehen, an denen fürs Brecht-Theater geworben wird.

Sie brauchen sich gegenseitig — das BE und KHD — und verdanken sich viel: Das Theater verdankt Drescher heute sein unverwechselbares grafisches Gesicht, wiewohl er das seine als Gestalter erst durch diese Arbeit hat entwickeln können. In der Tat hat die Symbiose mit dem kunstgewichtigen Partner seinen Arbeitsstil stark beeinflusst. So ist ein Gutteil dramaturgischen Denkens über ihn gekommen, wie man am inhaltlichen Aufbau seiner Plakate und Programmhefte erkennen kann. Und auch etwas von der künstlerischen Konsequenz, wie sie am Schiffbauerdammtheater mitunter geübt wird, glaube ich in ihnen wieder zu finden.

Karl-Heinz Drescher vermeidet aber stets, noch einmal Theater auf dem Papier zu machen. Er erweist sich der Bühnenkunst gegenüber als völlig emanzipiert. Alle seine Nachrichten vom Theater vernehmen wir übersetzt in grafische Sprache. Als Dienender unterwirft er sich mit Demut und Aufmerksamkeit seinem jeweiligen Auftrag, in welcher Kultur er aber für seinen Brotherrn wirbt, darin erweist er sich als wahrer Souverän.

Was an Dreschers Plakaten am meisten besticht, ist ihre große Klarheit im Geiste wie im Bilde. Das sind Plakate, die noch die Stimme haben, „hier” zu rufen, wie in den besten Zeiten der Reklame. Direkt und serifenlos transportieren sie die ihnen aufgegebene Mitteilung — unverblümt wirkend im Sinne des Meisters B. B. Mich verblüfft immer wieder, wie diszipliniert Karl-Heinz Drescher seine Mittel gebraucht und was er dabei an Stimmung und Gehalt ins Auge schickt. Besonders beeindrucken die Plakate, die, sich auf Lettern und Farbe beschränkend, an den traditionellen Theateranschlag anknüpfen. Das ist in meinen Augen beste Typografie! Im Umgang mit der Schrift, dem Satz, hat er viele Tugenden der schwarzen Kunst bewahrt und verrät sie auch dann nicht, wenn er sich, dem Zug der Zeit folgend, vor dem Lichttisch beugt. Meisterhaft verfährt er mit dem Bild, besonders dem Foto im Plakat. Er nutzt es als beziehungsreiches Dokument, verwandelt es aber stets in ein Zeichen, das, in der Plakatgestalt gebunden, großzügig Inhalt macht.

Manchmal drängt es den Layouter Drescher und er entwirft erstaunliche Zeichnungen. Sie sind voll unbeholfenen Charmes, der ans Herz greift. Der dicke, fette Strich, der jeden Husselfreund erzittern lässt, ist Dreschers Drucktypen geschwisterlich verwandt — er sagt wie sie, was gesagt werden muss!

Etwas kokett äußerte er einmal, dass er die Form in Bild und Schrift deshalb so gewaltig stärkt, weil er selbst ein bisschen schlecht sieht. Jedenfalls, wenn es so ist, erreicht er damit auch die Leute, die nicht mehr so richtig hinsehen können! Karl-Heinz Drescher führt uns in seinem gesammelten Druckwerk eine Haltung vor, die uns auf manchen Gebieten der Gestaltung fehlt, bzw. — wenn wir sie hatten — langsam aus der Hand gerutscht ist. Er zeigt sehr überzeugend, dass geistvolle, formbewusste Lösungen in handwerklicher Solidarität immer gültig sind und sogar modern wirken, auch wenn sie jeden modischen Zug vermeiden. Er erinnert uns mit seiner Qualität, auch in Zukunft Obacht zu geben, dass wir beim kühnen Voranschreiten Wichtiges nicht verlieren.

Gerhard OschatzAus der Eröffnungsrede anlässlich der Ausstellung „Karl-Heinz Drescher — Plakate aus zwei Jahrzehnten” in der kleinen galerie pankow, Mai 1980.

- Volker Weidhaas

-

Klartext

Erfahrungen einer Zusammenarbeit

Vor etwa zehn Jahren begann die Akademie der Künste der DDR, ihren öffentlichen Umgang mit Film zu verstärken. Doch sie wollte nicht das fünfundzwanzigste Kino der Hauptstadt werden, sondern die Aufforderung ihres damaligen Präsidenten, des Regisseurs Konrad Wolf, ernst nehmen: Sag Dein Wort! Andere Filme anders zeigen. Ziel war nicht die Gründung eines akademischen Cineastenklubs, sondern der Versuch, sich anhand von Filmen über gesellschaftspolitische Probleme öffentlich zu verständigen, sich mit deutscher Geschichte — Schwerpunkt Faschismus — auseinanderzusetzen, einheimische und internationale Kunstprozesse in Beziehung zu bringen, den Wortwechsel zwischen Filmemachern und Publikum zu vermitteln.

Vor etwa zehn Jahren begann die Akademie der Künste der DDR, ihren öffentlichen Umgang mit Film zu verstärken. Doch sie wollte nicht das fünfundzwanzigste Kino der Hauptstadt werden, sondern die Aufforderung ihres damaligen Präsidenten, des Regisseurs Konrad Wolf, ernst nehmen: Sag Dein Wort! Andere Filme anders zeigen. Ziel war nicht die Gründung eines akademischen Cineastenklubs, sondern der Versuch, sich anhand von Filmen über gesellschaftspolitische Probleme öffentlich zu verständigen, sich mit deutscher Geschichte — Schwerpunkt Faschismus — auseinanderzusetzen, einheimische und internationale Kunstprozesse in Beziehung zu bringen, den Wortwechsel zwischen Filmemachern und Publikum zu vermitteln.

Nachdenken über Werte des Sozialismus, Realität und Realismus, Gewinn und Verlust unseres Lebens; das Spannungsfeld von Utopie und Wirklichkeit abstecken, den Dialog zwischen den Generationen in Gang setzen. Herausforderung an die Jungen: Bildet Euch ein Urteil, sagt Eure Meinung; gefragt ist nicht der Nachvollzug vorgefertigter Argumente, Zensuren werden nicht verteilt. Ungeübter Balanceakt zwischen Schüchternheit und Selbstbewusstsein, Toleranz und Ungeduld. Heute heißt das Kultur des Meinungsstreits.

Löbliche Absichten. Ein Kinosaal mit 450 Plätzen. Woher die Leute nehmen? Zumal wir den Dokumentarfilm bevorzugten, der zwar vorurteilsbelastet, eine Träne im Meer, kein Magnet der Massen, aber am ehesten geeignet ist, ohne Umschweife vom Lichtspiel auf der Leinwand zu den Tatsachen des Lebens vorzustoßen. Also Werbung, ein Plakat muß her! Vage Vorstellungen eines Auftraggebers: Herausheben soll es sich aus dem Kunterbunt der Litfaßsäulen, informieren soll es, seriös und sorgfältig, kein Bauernfang mit Reizbildern, sondern Klartext (denn Freizeit ist kostbar geworden, das Fernsehen allgegenwärtig, die Stadtwege sind weit — wer zu unseren in der Regel vier- bis sechsstündigen Veranstaltungen kommt, muss wissen, worauf er sich einläßt); es soll einen Ort kenntlich machen mit einem Programm, ein „unverwechselbares Gesicht” zeigen, jedoch ohne verbale und gestalterische Standards, um die beabsichtigte Vielfalt der Veranstaltungsangebote durch graphische Zwänge nicht von vornherein einzuengen.

Gesucht wird ein Graphiker! Idealtyp: eigenwillig und kompromißbereit, Widerspruch in sich, Herr und Diener zugleich. Mehr Diener wäre mir lieber; Plakatkunst ist nicht freies Spiel kreativer Selbstverwirklichung, sondern Dienst an der Sache. Die Leute sollen nicht das ästhetische Raffinement des Plakats bestaunen, sondern herkommen. Noch Fragen? Alles klar.

In zehn Jahren hat Karl-Heinz Drescher für die Filmabteilung der Akademie etwa 40 Plakate entworfen. Die Zusammenarbeit war von Beginn an unproblematisch, vielleicht auch begünstigt durch unsere gemeinsame Herkunft aus dem Thüringischen. Die Meinungsverschiedenheit „Layout” contra „Go in” war schnell ausgestanden. Wir respektieren einander, was freimütige Kritik einschließt und kleinere Grenzüberschreitungen — Darf’s hier ein Wort weniger sein? Und da eine Linie mehr? — möglich macht. Wir wissen, was wir voneinander zu halten haben und erwarten dürfen. Überraschungen eingeschlossen. Qualität ist der Maßstab, Wirkung das Ziel: Eine Umfrage besagt, daß 50 Prozent unserer Zuschauer die Veranstaltungsinformation dem Plakat entnehmen. Vielleicht das beste Indiz kollegialer Verläßlichkeit, keiner sagt: Ich mach ja nur den Text — Ich bin ja nur für die Gestaltung verantwortlich. Dennoch: Der Widerspruch bleibt. Trotz der Devise, soviel Information wie nötig, so wenig wie möglich, ist er bei jedem Entwurf aufs Neue zu lösen. Bei allen Bedenken gegen die in ein typographisches System zu bringende Wortflut stellt sich Drescher dieser Aufgabe mit bewundernswürdiger Disziplin ohne Selbstverleugnung („Das krieg ich nie drauf!“). Wenn ich es recht sehe, ist diese Zumutung für den Meister des Schriftplakats zugleich eine Herausforderung besonderer Art („Ich hab’s draufgekriegt, geradeso.“).

Bei aller Unterschiedlichkeit der Plakate im Einzelnen, ist allen gestalterischen Lösungen gemeinsam: Die Informationen sind in ihrer Wertigkeit abgestuft, ausgehend von einem blickfangenden Zentrum können alle anderen Mitteilungen der normalen Leselogik folgend rasch und komplikationslos aufgenommen werden; Übersichtlichkeit, Deutlichkeit, Klarheit bestimmen die Raumaufteilung, unterstützt von Unterstreichungen, Trennlinien, Rahmen, unterlegten Farbflächen. Auf Dreschers Plakaten herrscht typographische Ordnung (nicht zu verwechseln mit Langeweile). Sie sprechen Klartext in Großbuchstaben.

Helmut Brade und Volker Pfüller, Spitzenkräfte der Graphik-Branche, brachten die Wertschätzung für ihren Kollegen anläßlich des Wettbewerbs „Die Hundert besten Plakate des Jahres 1981”, wo Dreschers „Lebensläufe“-Arbeit ausgezeichnet wurde, auf den kurzen Nenner: „Es ist ein direkter Appell an den Betrachter, sich diesen Film anzusehen. Ein gut durchdachter Text, der mit den Besonderheiten dieses außergewöhnlichen Films zu werben versteht, ist in kräftige Typographie umgesetzt. Ein seltenes Beispiel!” Für Drescher eher die Regel als die Ausnahme. Die Gründe dafür? Nicht nur Brotarbeit, sondern Interesse am Gegenstand; der Blick für Wesentliches, Kultur-Politisches wird mitgedacht; der Ehrgeiz, sich für ein Arbeitsergebnis nicht schämen zu müssen; das Vermögen, eigene Lösungen in Frage zu stellen, andererseits die Hartnäckigkeit, für zweckmäßig befundene Angebote zu verteidigen; handwerkliche Gediegenheit, schließlich die zähneknirschende Bereitschaft, sich auf schwierige drucktechnische Bedingungen einzustellen, um das Mögliche herauszuholen.

Was ich mir als Auftraggeber wünschte? Der Graphiker würde zehn Gestaltungsvarianten vorlegen, aus denen ich mir die beste aussuchen kann. Dreschers Antwort auf diese Forderung kann ich mir denken: „Ich hab gleich die beste gemacht.” Übrigens kommt Drescher mit der Familie und Freunden zu fast allen unseren Filmveranstaltungen. Ich denke, nicht nur wegen der Plakate...Volker Weidhaas

Akademie der Künste der DDR

Wissenschaftliche Abteilung Darstellende Kunst/FilmBeitrag im Katalog für die Ausstellung „Karl-Heinz Drescher - Plakate für das Berliner Ensemble“. Rheinisches Landesmuseum Bonn. 1988.

- Joachim Tenschert

-

EIN GRAFIKER AM THEATER

Im Falle von Karl-Heinz Drescher, seiner Entwicklung und Position, seiner Wirkungsbasis, ist gelegentlich von einer Ehe des Grafikers mit dem Theater gesprochen worden. Einer zugegebenermaßen seltenen Ehe. Und dies nicht nur, weil sie noch nach Jahrzehnten eine gute, weil für beide Partner produktive Verbindung scheint. Sie begann, wie es dabei vorkommt, mit einem Briefwechsel.

Im Falle von Karl-Heinz Drescher, seiner Entwicklung und Position, seiner Wirkungsbasis, ist gelegentlich von einer Ehe des Grafikers mit dem Theater gesprochen worden. Einer zugegebenermaßen seltenen Ehe. Und dies nicht nur, weil sie noch nach Jahrzehnten eine gute, weil für beide Partner produktive Verbindung scheint. Sie begann, wie es dabei vorkommt, mit einem Briefwechsel.

Es war Ende der fünfziger Jahre, in meinen Anfängen als Chefdramaturg des Berliner Ensembles, als ich eines Tages einen Brief von einem Studenten der Hochschule für industrielle Formgestaltung Halle/Burg Giebichenstein erhielt: Für seine Diplomarbeit zum Thema Theaterwerbung wolle er sich durch Materialsichtung und Gespräche mit den Ansichten und Ergebnissen des Berliner Ensembles, von ihm und anderen als richtungweisend auf diesem Gebiet angenommen, konkreter vertraut machen. Der damals etwa 23 Jahre junge Student kam nach Berlin, Arbeitsgespräche mit Informations- und Gedankenaustausch, dem Kennen lernen erster grafischer Versuche Dreschers auch, machten den Charakter dieser ersten Begegnung aus.

In den fünfziger Jahren war es Hans Mahn, der als „Hausgrafiker” die Orientierungen und Ideen des Chefdramaturgen Peter Palitzsch, die Plakatentwürfe der großen Bühnenbildner Brechts, mit professioneller Kundigkeit und Solidität durchgearbeitet und umgesetzt hatte. Als Mahn 1962 aus persönlichen Gründen das Theater verließ, war guter Rat teuer. In einer Situation, da die Stimmen sich mehrten, mit der bisherigen Praxis zu brechen und es künftig, von Projekt zu Projekt, mit jeweils wechselnden „großen Namen” zu halten, entsann ich mich des Briefschreibers von Burg Giebichenstein. Helene Weigel, die, couragiert auch da, auf „junge Leute” setzte, unterstützte das Experiment. Karl-Heinz Drescher wurde, 1962, der Hausgrafiker des Berliner Ensembles.

Im Theater Brechts gehören die Ressorts Grafik und Fotografie von Anfang an zur Abteilung Dramaturgie. „Schwesterkünste” auch sie, entwickeln sie ihre Formen und Farben, ihre Sicht- und Ausdrucksweisen nicht an und für sich, sondern im gedanklichen Kontext mit der Grundhaltung des Hauses zur Theaterarbeit, mit dem Grundgestus, der theatralischen Sprache und den Wirkungsabsichten der jeweiligen Inszenierung. Die formativen Jahre Karl-Heinz Dreschers wurden somit zu Jahren notwendig gleichzeitig vielfältigen Lernens. Selbst gerade in den Anfängen stilistischer Eigenentwicklung galt es, seine Mittel und sein Denken dramaturgisch zu qualifizieren, galt es zudem, die frühberühmten traditionellen, die jetzt bereits in Form, Farbe und Format unverwechselbaren Zeichen im visuellen Erscheinungsbild des Berliner Ensembles aufzunehmen, im Kontext mit der Entwicklung, der individuellen wie der des Theaters und der Zeit, neu zu sichten und zu präsentieren. Eine schwierige und eben deshalb angemessene Aufgabe für ein 26jähriges Talent.

Es ist das von Haltung und Leistung beachtenswert Eigene in der künstlerischen Biographie Karl-Heinz Dreschers, dass er seine Individualentwicklung mit der Entwicklung des Brecht-Theaters verbunden hat, dem er, zu beidseitiger Produktivität, seine Talente, Fähigkeiten und Fertigkeiten seit nunmehr 26 Jahren zur Verfügung stellt.

Drescher hat sich in dieser Zeit zu einem über Berlin und die DDR hinaus beachteten Künstler entwickelt. Als Grafiker und Typograf bestimmt er auf seinem Gebiet.

Format und Wirkung in der Spitzengruppe. Mit seinen Arbeiten für das Theater bedient er auf seine Weise und mit seinen Mitteln die Inszenierungsabsichten mit, vermag er jeweils das Wesentliche eines künstlerischen Projekts aufzuspüren und zu formulieren und stets zugleich eigene Sicht auf die Dinge zu vermitteln. Drescher ist ein kollektiver Arbeiter mit Eigensinn.

Plakate, Programmhefte, Broschüren, Almanache — die Publikationen jeglicher Art, herausgegeben vom Berliner Ensemble, haben ein profiliertes grafisches Gesicht, prägen sich durch ihre spezifische Gestaltungsweise ein, sind unverwechselbare Signale für Haltung und Arbeitsweise eines Theaters, wie es in dieser Art und Konsequenz kaum ein zweites Mal der Fall ist. Auf ihre Weise dokumentieren die Arbeiten von Karl-Heinz Drescher heute zweieinhalb Jahrzehnte Theaterarbeit des Berliner Ensembles.Joachim Tenschert

- Aninta Kühnel

-

WERBUNG FÜR BERLINER THEATER

Der Berliner Grafiker Karl-Heinz Drescher hat 37 Jahre als Hausgrafiker des Berliner Ensembles das Erscheinungsbild des Theaters bestimmt und nebenher Plakate für andere Theater, für Veranstaltungen, Filme und Ausstellungen realisiert.

Der Berliner Grafiker Karl-Heinz Drescher hat 37 Jahre als Hausgrafiker des Berliner Ensembles das Erscheinungsbild des Theaters bestimmt und nebenher Plakate für andere Theater, für Veranstaltungen, Filme und Ausstellungen realisiert.

Theater- und Filmplakate bieten Grafikern allgemein ein hohes Maß an Freiheit in der künstlerischen Interpretation eines literarischen Stoffes. Entsprechend ist der Reichtum an bildnerischen Ideen in diesem Genre, das überwiegend den Zeichnern unter den Grafikern gehört. Dagegen nehmen sich die Plakate Karl-Heinz Dreschers auf den ersten Blick spröde aus. Drescher ist ein Komponist der Klarheit. Wohlüberlegt entscheidet er sich für eine bestimmte Typographie, um Information gleichsam aus erster Hand weiterzugeben. Seine Plakate erinnern oft an Flugblätter: Sie sind ungekünstelt und von radikaler Direktheit.

Der Grafiker liebt das Schriftplakat ebenso wie die Kombination von Fotografie und Schrift. Unter den Fotos interessieren ihn immer die reinen Werkfotos, Proben- und Aufführungsfotos von dokumentarischem Charakter. Nicht die Akteure, sondern die Rollen, die sie verkörpern, Figuren im Bühnenlicht, werden als einprägsame und zeichenhafte Gestalt zum Plakatmotiv.

Schwarz und Weiß, die Extreme, die den Spielraum sich entfaltenden Graus bestimmen, sind die wichtigsten Gestaltungselemente des Typographen und Zeichners Drescher. Bisweilen ersetzt er sie durch Farbe oder fügt Farbe ergänzend hinzu. Wenngleich die meisten seiner Plakate im Offsetdruck realisiert wurden, gilt seine besondere Vorliebe dem Buchdruck. Alte Lettern, Zufallsfunde aus Druckereien und das verfügbare Repertoire aus Setzkästen dienen ihm gelegentlich als Bausteine seiner bisweilen ungewöhnlich scheinenden, weil zeitlosen Schriftformen. Manchmal ist ihnen eine einfache Zeichnung hinzugefügt. Mit Hervorhebungen in Größen und Typen hat der Grafiker Bedeutungsebenen geschaffen.

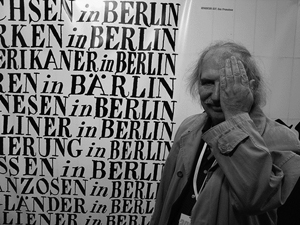

Ist ein Text als solcher bedeutend wie in einem Zitat, nutzt er oftmals den gleichmäßig über das Papier laufenden Fließtext. Erst bei näherem Betrachten fällt auch hier die strenge Rhythmisierung auf. Sie bestimmt gleichermaßen das Layout der von Drescher gestalteten Programmhefte als auch dessen Plakate. Manchmal unterstreichen kräftige Balken eine Überschrift, ähnlich wie man es vom Zeitungslayout kennt. Die Entwurfsarbeiten sind auf dem Papier entstanden: Buchstaben wurden geklebt, Abstände zwischen den Lettern festgelegt, Bilder und Zeichnung zugeordnet. Wenngleich Karl-Heinz Drescher heute auf den PC als Hilfsmittel zurückgreift, hat sich daran kaum etwas geändert. Immer waltet in seinen Arbeiten eine ordnende Geometrie. Schrift bildet Quadrat- oder Rechteckblöcke, wird zeichenhafte Form, steht in langen Textspalten neben einem Foto und fängt Bewegung auf.

Als Textzeile kommentiert sie das Bild, hinter das sie auch vornehm zurücktreten kann, ohne beiläufig zu werden. Meist jedoch bleibt Text das beherrschende Gestaltungsmittel, oft bis zum Rand des Papiers gehend, immer auf den ersten Blick lesbar, schnörkellos, gerade, verblüffend einfach. Einfachheit kennzeichnet die in reinem Schwarz-Weiß-Kontrast gezeichneten Arbeiten. Es sind meist Plakate für eigene Ausstellungen. Figur und Schrift sind darin in ausgewogener Balance zueinander geordnet. Eine vom unteren Rand in die Fläche geschobene schwarze Ecke erinnert bald an den Rand des eigenen Arbeitstisches, wird Raumecke oder Theaterdach, ist Bühne im engeren und weiteren Sinne, Bühne des eigenen Agierens. Drescher kommentiert es oft mit ironischen Selbstdarstellungen und Anzüglichkeiten, die er zugleich zügelt und in kompositorischer Strenge auffängt. Auch in diesen, meist im Siebdruck ausgeführten Plakaten sind die prägenden Einflüsse der Ästhetik Brechts spürbar, dessen philosophisches Theater in Karl-Heinz Drescher ihren kongenialen Werber hatte.Anita Kühnel, Berlin 2006

- Stephan Suschke

-

LOB DER LANGSAMKEIT

Der Graphiker Karl-Heinz Drescher

Es gibt zwei Bilder, die sich in meinem Gedächtnis eingebrannt haben: Dreschers aufmerksamer, bedächtiger Gang durch das Berliner Ensemble, sorgfältig alles kontrollierend, was mit Werbung zu tun hat. Und das flinke, vom Flattern der Haare begleitete Fahren auf dem Fahrrad vom Schiffbauerdamm in die Druckerei.

Es gibt zwei Bilder, die sich in meinem Gedächtnis eingebrannt haben: Dreschers aufmerksamer, bedächtiger Gang durch das Berliner Ensemble, sorgfältig alles kontrollierend, was mit Werbung zu tun hat. Und das flinke, vom Flattern der Haare begleitete Fahren auf dem Fahrrad vom Schiffbauerdamm in die Druckerei.

Ich kannte Drescher nicht, als ich 1992 am Berliner Ensemble als Assistent angefangen habe, aber seine Plakate kannte ich schon. Als wir beide unsere Arbeit 1999 am gleichen Theater beendeten, er nach 37, ich nach 7 Jahren, hatte ich ihn schätzen gelernt, aber die Bedeutung seiner Arbeit wird mir erst jetzt bewusst, neun Jahre nachdem wir das Theater am Schiffbauerdamm verlassen haben. Es ist die dumme Ignoranz der Jugend, die Geschwindigkeit als Qualität an sich begreift und: Karl-Heinz Drescher war langsam. Er arbeitete mit der Hand, zeichnete, malte die Plakate, Handzettel – ein in der computerisierten Welt unglaublicher Vorgang, ein Relikt aus der »alten« Zeit. Mittlerweile nimmt meine Altgier zu, es ist die Neugier, die sich auf die Qualität an und für sich richtet, jenseits der Moden der Zeit. Es ist auch die Zeit, aus der Karl-Heinz Drescher kam.

Er wurde von seinem Zeichenlehrer ermutigt, sich an Kunsthochschulen zu bewerben. Die erste, die ihm antwortete, war Burg Giebichenstein, für die er sich sofort entschied. Dort begann er 1955 zu studieren. Direktor war Walter Funkat, Bauhausschüler bei Breuer, Kandinsky und Klee, der gegen den Widerstand der Partei beharrlich eine am Bauhaus orientierte Lehre durchsetzte. Die »Burg« war von den kulturpolitisch Verantwortlichen immer wieder heftigen Angriffen gegen die als »formal« gebrandmarkten Tendenzen ausgesetzt, die von Walter Funkat mit gespielter Lethargie ausgesessen (Drescher) wurden. Drescher studierte zusammen mit Helmut Brade, der ihm Beziehungen zu vielen interessanten Künstlern vermittelte, eine Zeit ungeheurer Anregung für den stillen, jungen Mann aus Neustadt an der Orla. Nach dem Studium verdiente er richtig Geld bei der Leipziger Messe, wo ich sehr viel Handwerkliches lernte, 1962 kam er zum Berliner Ensemble. Es war kein Zufall, daß er am berühmtesten deutschen Theater landete: Wenn wir als Studenten nach Berlin fuhren, bevorzugten wir das Berliner Ensemble: Aus dem Zug raus, an die Kasse des Berliner Ensembles und eine Karte gekauft für fünfzig Pfennige. Dann in den Westen, ins Kino am Steinplatz.

Für eine Diplomarbeit über Theaterwerbung sprach er am Berliner Ensemble vor, wurde von Peter Palitzsch und Joachim Tenschert empfangen. Nach dem Mauerbau erinnerte man sich an den jungen Mann, lud ihn ein, engagierte ihn 1962, nachdem der Arbeitsweg des bisherigen Graphikers Hans Mahn durch den Bau der Mauer abgeschnitten worden war.

Das Berliner Ensemble litt damals unter starkem Zuschauerschwund. Es hatte die Westzuschauer verloren, und die aus dem Osten interessierten sich nicht so sehr dafür. Durch intensivere Werbemaßnahmen wurde dieses Problem allmählich gelöst. Wir sind mit sehr kleinen Truppen in die Betriebe gegangen und haben Brechtlieder gesungen. Ich mußte eine kleine Bühne machen, auf der dann die Schauspieler standen.

Die Arbeit wurde zu dieser Zeit durch Brechts Weggefährten Helene Weigel und Karl von Appen, sowie Brechts Schüler Manfred Wekwerth bestimmt. Brecht hatte gegen die Kulturpolitiker in der DDR den »Formalisten« Picasso durchgesetzt; dessen sehr gegenständliche Friedenstaube auf dem Vorhang bedeutete eine ungeheure Stimulierung, behauptete sowohl das Teilhaben an Welt, im Gegensatz zur Provinzialität der DDR, aber auch einen technischen Standard, der nicht ideologisch, sondern künstlerisch fundiert war. Drescher stand diesen Gedanken durch seine Ausbildung ungeheuer nah.

Aber der Arbeitsalltag war nicht vordergründig von Kunst bestimmt, vielleicht kam Karl-Heinz Drescher deshalb immer ohne die Künstlerattitüde aus, Kunst ergab sich im günstigsten Fall. Drescher war für alles verantwortlich, was Werbung ausmachte: Die Aushänge in der Kassenhalle, Programmhefte, die weiße Spielplanfahne an der grauen Außenseite, die Handzettel. Als er begriff, daß er sich mit den technischen Möglichkeiten der Druckereien nicht gut genug auskannte, lernte er. Nach der Arbeit ging er in die Druckereien, sah den Druckern auf die Hände, lernte deren Kniffe, begriff die ungeheuren Möglichkeiten, die in alten Techniken steckte. Die Druckerei BEREK, mit der ich am meisten zusammengearbeitet habe, lag in der Schützenstraße. Man konnte die Produktionsräume, die unmittelbar am »Todesstreifen « lagen, nur mit Befugnis betreten. Aber mich hat ein Werkstattleiter bei der Hand genommen und mitgenommen. Es waren sehr große Druckformen nötig, um Schrift-Plakate in dieser Technik zu machen. Die Buchstaben waren genauso groß wie sie dann gedruckt worden sind. Wenn man die Buchstaben in einem Bett von schwarzen Blei sah, die Lettern in Bronze oder Messing, sah das aus wie Gold. Das war unglaublich schön. Oder dreißig Zentimeter große dunkelbraune Holzlettern mit feinster Maserung. Daran kam man nicht vorbei. So habe ich allerhand alte Drucktechniken wiederbelebt.

Dreschers Arbeitstag begann früh um neun mit einem Gang durch das Theater. Er wurde in konzeptionelle Gespräche einbezogen, ging auf Proben, saß in der Kantine, dem dunklen Herz des alten Berliner Ensembles, weil sie ein Umschlagplatz für Erfahrungen und Geschichten war, machte seine Arbeit. Abends stand er als Statist auf der Bühne, weil ihn interessierte, was in den Schauspielern vor sich geht, wenn sie auf der Bühne stehen.

Drescher wußte also, wofür er seine Arbeit machte, er war eins mit dem Organismus Berliner Ensemble, arbeitete nicht entfremdet. Weil ihm von dem Chefdramaturgen Joachim Tenschert Vertrauen entgegengebracht wurde und er fernab der Grabenkämpfe agierte, die zu dieser Zeit zwischen der Weigel und Wekwerth entbrannt waren, konnte er produktiv sein, weitete sein eigentliches Arbeitsgebiet aus. Anfangs machte er Plakate für die kleinen Abende. Daran entzündete sich sein Ehrgeiz, auch gegenüber den namhaften Graphikern an anderen Theatern Berlins. Die Initialzündung kam durch Karl von Appen, Brechts Bühnenbildner und Ausstattungsleiter. Während der Probenarbeiten zu COMMUNE hat er mich zu sich gerufen und gesagt: »Drescher, wir brauchen ein wiederverwendbares Bühnenplakat.« Ich erfand ein Schriftplakat, Appen stimmte sofort zu. Das war der Ausgangspunkt. Es war eine andere Ästhetik, die viel mit dem Bauhaus zu tun hatte. Die Beherrschung des Buchdruckes war ganz wichtig. Es war wunderbar, daß es die alten Druckereien noch gab, die am Beginn des zwanzigsten Jahrhunderts ihre große Zeit hatten. Zu meiner Zeit war es außergewöhnlich, daß einer wie ich auftauchte und fragte, wo die alten Schriften hingekommen sind. Es war spannend, die alten Hasen bei ihrem Ehrgeiz zu packen, es war toll, wenn man ihre alten Qualitäten herausforderte. Man konnte von diesen Leuten auch profitieren.

Drescher entwickelte seine eigene Sprache in den Theaterplakaten. Sie entsprach auf eine merkwürdige Art der Spielweise des Berliner Ensembles, die Friedrich Dieckmann als »kühl, deutlich und leise« beschreibt. Durch die Arbeit bei der Leipziger Messe hatte er die Erfahrung, schnell etwas mit dem Pinsel herzustellen, das benutzte er für die verschiedenen Formen, das prägte eine flüchtigen, präzisen Stil, von dem sowohl spielerische Leichtigkeit als auch Kraft ausgeht.

Fast unbeachtet von den Wirren der verschiedenen Intendanzen nach der Weigel entwickelte Drescher so sein Oeuvre. Dabei benutzte er alle zugänglichen Mittel: Es gab einen Photographen, der hat das Schriftmusterbuch einer berühmten Druckerei im Westen photographiert, Negative hergestellt und die vertrieben. Ich habe nicht einen Pfennig bezahlt. Wir waren ja durch die Mauer immer geschützt gegen die Repressalien des Westens, die über Geld liefen. Diese Muster haben viele DDR-Graphiker benutzt. Ich habe diese Schrift im Fotolabor vergrößert bzw. verkleinert. Dann wurde sie getrocknet, beschnitten und geklebt. Mit dieser Vorlage bin ich in die Druckerei gegangen, die das in eine Druckform umgewandelt hat. Es war umständlich, arbeitsintensiv, bot aber die Möglichkeit, dem internationalen Standard zu entsprechen.

So wurden die Ostplakate mit Westbuchstaben gesetzt. Drescher brauchte manchmal für die Zeichnung eines Kreises mit Tusche für die Druckvorlage zwei Tage. – Was spricht dagegen, daß man zwei Tage für einen Kreis braucht?

Das änderte sich nach dem Zeit-Bruch 1989, verschärfte sich in der Gestalt des Fünferdirektoriums 1992. Plötzlich berührten sich die Arbeitskreise nicht mehr, plötzlich wurde er als ausführendes Organ gesehen. Drescher bemerkt rückblickend, daß ihm plötzlich die Souveränität fehlte, die in Vertrauen gründet. Er zog sich zurück, machte seine Arbeit, alltäglichen Drucksachen, seltener Plakate. Das Gegengewicht waren die Ausstellungen, mit denen er durch dreizehn westdeutsche Großstädte fuhr: Das war ein großes Erlebnis. Man konnte auch sehen, daß die westdeutschen Theaterleute keine Ahnung hatten, was sich in der DDR abgespielt hatte. Das war eine völlige Unkenntnis der Verhältnisse, die mich sehr erstaunt hat. Aber sie waren immer bereit zuzuhören, auch etwas anzunehmen.

Die hier vorliegenden Arbeiten zeigen den Sammler Karl-Heinz Drescher, das vielgestaltige Sammelsurium eines 37jährigen Arbeitsalltags. Benjamin beschreibt das Dasein des Sammlers als einen Schwebezustand zwischen Ordnung und Unordnung: »die alte Welt erneuern – das ist der tiefste Trieb im Wunsch des Sammlers.« Deutlich wird in all diesen Arbeiten Dreschers Liebe zum Material, dem Papier, den Buchstaben, den Photographien und der Lust an deren Montage. Da die Arbeiten einen so langen Zeitraum umfassen, spiegeln sie Vergänglichkeit wider, aber überdauern, obwohl auf Flüchtigkeit konzipiert, die Ereignisse, deren Ankündigung sie galten. Plötzlich tauchen Schauspielergesichter auf, deren Namen allmählich der Vergessenheit anheim fallen. Plötzlich findet sich die Einladung zu einem Maifest, deren Verfertigung länger gedauert haben mag als das Maifest. Plötzlich erscheint ein Blatt zu CORIOLAN mit den handschriftlichen Anmerkungen/Textänderungen der Weigel, das Drescher irgendwann aus dem Müll gezogen hat. Diese Stücke zeugen von der Wachheit und dem Wissen um eine Zeit, die verloren ist, deren handwerklicher Standard es aber zu erinnern gilt, weil sie Maßstäbe gesetzt hat.

Mein liebstes Blatt sind Dreschers Zeichnungen vom Interieur verschiedener Räume des Berliner Ensembles, die es so seit 1999 nicht mehr gibt. Plötzlich wird die Dreschersche Einfachheit zu einem archäologischen Fundstück, weil die alles verschlingende Gegenwart, nicht zuletzt Erinnerung aussaugt. Man spürt, daß Dreschers Arbeiten nicht aus einer äußerlich aufgesetzten Strategie von umtriebigen Marketingstrategen entwickelt wurde, sondern aus der innigen Kenntnis der Gegenstände durch Beteiligung, einer wissenden Naivität, die sich vielgestaltig ausprägt.

Ich bedaure meine Ignoranz gegenüber diesem vielleicht zu stillen Handwerker, der ein Künstler ist, sich aber nie auf dem Markt der Eitelkeiten pries, sondern durch das Theater schnürte, seine bedächtigen Blicke über die Drucksachen gleiten ließ . . .

August 2008 Stephan Suschke

- Jörg Mihan

-

FRIEDLICH UND FREUNDSCHAFTLICH

Meine Damen und Herren, die Ehre, eine Ausstellung von Karl-Heinz Drescher, dem Graphiker des Berliner Ensembles in einem Theater in Hannover zu eröffnen, ist nicht ohne Witz für mich. Es bedurfte offenbar einer örtlichen Verfremdung, um demjenigen Kollegen, mit dem ich seit siebzehn Jahren friedlich und freundschaftlich als Dramaturg das Zimmer im Brecht-Theater teile, in aller Öffentlichkeit meine Wertschätzung auszudrücken.

Meine Damen und Herren, die Ehre, eine Ausstellung von Karl-Heinz Drescher, dem Graphiker des Berliner Ensembles in einem Theater in Hannover zu eröffnen, ist nicht ohne Witz für mich. Es bedurfte offenbar einer örtlichen Verfremdung, um demjenigen Kollegen, mit dem ich seit siebzehn Jahren friedlich und freundschaftlich als Dramaturg das Zimmer im Brecht-Theater teile, in aller Öffentlichkeit meine Wertschätzung auszudrücken.

Der Katalog enthält treffliche Fachurteile gestatten Sie daher, dass ich persönlich bleibe und als Theatermann rede. Die ganze Zeit konnte ich, Drescher in die Augen, über die Schulter und auf die Finger schauend, der Entstehung eines großen Teils seines Werkes buchstäblich beiwohnen, konnte von ihm lernen und als Mitarbeiter profitieren. Voraussetzungen für dieses Werk waren natürlich Dreschers Talent, das wechselseitige Interesse und die Fähigkeit, sich auf eine lange "Ehe" mit dem Berliner Ensemble einzulassen und einige glückliche Umstände.

Dreschers Arbeit hat in diesen siebenundzwanzig Jahren an Fülle und Gewicht gewonnen. Die „Schwesterkunst“ steht auf und zeigt jetzt, was sie wert ist, macht sich selbständig und geht zuweilen allein auf Reisen.

Was Sie hier sehen ist erstens der künstlerische Ausweis von Karl-Heinz Drescher, zweitens ein Dokument der Theaterarbeit des Berliner Ensembles und drittens ein Beleg für mögliche Qualität und Kontinuität von Gebrauchsgraphik in der DDR.

Als sich Karl-Heinz Drescher im Berliner Ensemble engagierte, waren die Weichen für Werbung und Publikationen gestellt, waren verschiedene graphische Elemente bereits Markenzeichen geworden: der Kreis, Picassos Taube, das Format der Programmhefte. Er machte sozusagen damit weiter.

Im Inhaltlich-Gestalterischen aller Drucksachen ging und geht es seit Brecht und Weigel immer darum, die Idee des Stückes, der Inszenierung, eigentlich der gesamten Theaterarbeit zu treffen, aufmerksam zu machen, zu informieren, einzuladen, anzuregen. Es ist kein Zufall, dass Graphiker und Fotografen der Dramaturgie angehören und nicht der Werbeabteilung. So ist der Graphiker nicht bloß "Auftragnehmer" bzw. "Lieferant", sondern er ist Mitarbeiter, Mitgestalter und auf seine Weise am Konzept des Theaters und seiner Aufführungen beteiligt. Drescher hat kollektive Arbeit schätzen gelernt und scheut Prozesse, die auch seine graphischen Produkte verändern, nicht. Dialog und Streit mit Regisseuren, Bühnenbildnern, Dramaturgen und Druckern sind üblich, und Drescher ist ein kritischer und unerbittlicher Partner. Als "denkender Graphiker", wie er sich verschmitzt nennt, lässt er auch redaktionell nichts durchgehen, was ihn ins Auge sticht. Er liest alle Texte, die er layoutet, feilt an Formulierungen und feilscht um sie für seine Plakate. Er mischt sich ein auf seine freundlich-beharrliche Art, ist Autorität und Instanz zugleich – ein gefragter Mann, der Kritik selbst erträgt und beherzigt und, der gern kämpft: vergnüglich oder zähneknirschend. Welche Mittel setzt nun Drescher ein, die dem Theater sein erkennbares und unverwechselbares Gesicht geben? Sehen Sie sich um!

Es sind scheinbar einfache, tradierte graphische Mittel. Zu seinem dramaturgischen Blick gesellen sich eine Vorliebe für klare und einprägsame Typographie, der Einsatz von rhythmisierenden und akzentuierenden graphischen Zeichen, die Verwendung von Fotos und der Entwurf eigener Zeichnungen mit dicker Feder. Montage, Variation, Serien; Maß Strenge und Konsequenz; eine freundliche Auffälligkeit zeichnen ihn in der graphischen Landschaft der DDR aus und bringen ihm, neben der, eigentlichen, dem Gebrauchswert seiner Arbeiten für das Theater und sein Publikum und darüber hinaus, Preise, Anerkennung und Ausstellungen.

Dass in einer design- und werbeverwöhnten Gegend Karl-Heinz Dreschers und des Berliner Ensembles optische Zeichen wahrgenommen werden, wünsche ich dieser Ausstellung, ihren Veranstaltern, vor allem aber ihren Betrachtern. Toi toi toi!

Jörg Mihan

Zur Eröffnung der Ausstellung Plakate - Karl-Heinz Drescher am 15. 09 1989 im Theater am Aegi Hannover

- Siegfried Krepp

-

GLÜCKSFÄLLE

Glücksfälle im Leben wollen begriffen und ausgebaut werden, mit Engagiertheit, Fantasie, mit Fleiß.

Glücksfälle im Leben wollen begriffen und ausgebaut werden, mit Engagiertheit, Fantasie, mit Fleiß.

In seinem Diplomjahr an der 'Kunsthochschule Burg Giebichenstein, Halle, beschäftigte sich K.-H. Drescher theoretisch und praktisch mit dem Theaterplakat. Eine Studienreise zu diesem Zweck nach Berlin in die Materialsammlung des Berliner Ensembles war ein Ereignis, das für ihn lebensgestaltende Folgen haben sollte.

1962, als die Stelle des Hausgrafikers im Berliner Ensemble vakant wurde, erinnerte man sich des jungen Mannes. Man lud ihn ein und er sollte bis zum heutigen Tage dort wirken. Soweit der Glücksfall.

Man wünscht einem jungen Menschen, dass er in seinen Anfängen in gute Hände gerät. Die Hände, in die K.-H. Drescher geriet, waren Welthaltigkeit, Konzepthaftigkeit und beharrliches Arbeiten in Kunstdingen.

Berliner Ensemble, das hieß: kollektives Arbeiten für das, was über die Bühnenrampe ging und bestimmte Wirkungen haben sollte. Das Theater Brechts und unter der Leitung Helene Weigels, hatte seit seiner Gründung schöpferische Menschen der darstellenden Kunst, der Dramaturgie, der Musik, des Bühnenbildes, der Fotografie und der Grafik vereint.

Karl-Heinz Drescher traf Vorgeprägtes an, was einerseits bei ihm den Sinn für das qualitativ zu Erbringende schärfte, aber auch die Hürde für das einzubringend Eigene erhöhte. Immerhin hatten vor ihm Peter Palitzsch konzeptionell und wie Hans Mahn, Karl von Appen und John Heartfield mittels ihrer Plakatkunst Wegweisendes geleistet und das Antlitz des Berliner Ensembles in der Öffentlichkeit verfestigt.

Unverkennbar Anderes, mit klar definierbar eigenen gestalterischen Stärken und der Subsumierung dessen, was als der Geist des Berliner Ensembles begriffen wurde, sprach von nun an von den Berliner Litfaßsäulen. Die Fotografie, wir kennen sie in ihrer Verarbeitung aus Brechts Arbeitsjournalen, das dokumentarische Gedächtnis seines Arbeitsstils, wurde von Drescher sauber und plakatwirksam verwandt. Die figürliche Zeichnung, prägend bereits durch den Bühnenbildner Karl von Appen für das Berliner Ensemble-Plakat, wurde durch Drescher mit einem gewissen naiven, unbescholtenen Ausdruck zum eindeutig erkennbaren Theaterplakat aus seiner Hand geschaffen.

Vom Haupsächlichen zu sprechen, was seine Plakatgestaltung unverwechselbar macht, das sind seine Schriftplakate mit ihrer außergewöhnlichen Suggestivkraft. Allen gemeinsam ist die Grundtendenz des epischen Ausdrucks, die Befolgung der Grundhaltung des Brechtschen Theaters. Schwarz-Weiß liebt er über alle Maßen und das Einfache ist ihm gut genug. Extrakthaft den jeweiligen Stücken entnommen, kündeten sie von dem, was von der Bühne zu erwarten ist. Sie sprachen eindeutig den Intellekt an. Das Gefühl ist nicht Gegenstand. Es ist zurückgezogen existent in der Beherrschtheit der gestalterischen Mittel, Teil des ästhetischen Machens. Inzwischen gehen seine Plakate mehr und mehr mittels Ausstellungen, wie diese durch die Länder Europas und veranschaulichen nun resümeehaft die einstige Leistung des Brechttheaters.

Das Berliner Ensemble hat in den zurückliegenden Jahren seit der Wende einem Boot im Sturme gleich um seine Positionierung gekämpft. Mit mehr oder weniger, doch vor allem weniger Glück. Theatralisch sowieso aus Defiziten, die aus den Jahren weit vor der Wende herrühren. Das damals in die Stagnation geratene Theater und der personelle Hader der Nachwendezeit, haben den auf gemeinsames Wirken und in bisher familiär zu nennende Kollegenschaft arbeitenden Karl-Heinz Drescher, nicht unbetroffen gelassen. Neue Besen kehren gut, sagt man, aber er hat viel Gutes vor dem Besen im Dreck liegen sehen. Ich denke zum Beispiel an seinen Schreck, als er nur durch Zufall den Bestand der Plakate, Zeichnungen und Bühnenbilder Karl von Appens vor dem Müllauto retten konnte.

Es ist wohl die dritte Etappe, die Karl-Heinz Drescher nun als seine Aufgabe sieht; die einstmaligen Leistungen, zu denen auch die Plakatkunst des Berliner Ensembles gehört, vor Unverstand und Schaden zu bewahren. Einige Sätze noch, die im Zusammenhang zur Ausstellung hier in Templin und Karl-Heinz Drescher gesagt werden müssen. Templin, die Uckermark ist für Karl-Heinz Drescher nicht irgendein Ort. Seit 1975 bis vor kurzem war für ihn, seine Familie und einige seiner Freunde, zu denen ich mich zählen darf, ein Gehöft in den Feldern um Jakobshagen der Ort, der Entspannung und Anregungen für die Arbeit bot, ebenso Templin das zusätzlich dem leiblichen Wohl in Form von Milch und Brot diente. Karl-Heinz Drescher, der mich bat darauf zu sprechen zu kommen, ist sicherlich daran gelegen, hierfür mit seiner Ausstellung ein Dankeschön zu sagen.

Siegfried Krepp

Laudatio für K-H Drescher zur Eröffnung seiner Plakatausstellung in Templin am 2. Mai 1998.